年轻演员出演瓯剧《扈家庄》中扈三娘

国际在线报道(记者 刘鹏、高俊雅):有“中国民营企业之都”美誉的温州市不仅在经济发展层面卓有建树,还是一座历史文化名城,5000年的文明史留下了丰富的文明遗存:瓯越文化、山水文化源远流长,民间戏曲、手工技艺熠熠生辉。在继承发展瓯剧等非物质文化遗产的同时,温州在公共文化建设方面科学创新、精心实施,取得了显著的成果,实实在在地丰富了市民的文化生活。

兴起于南戏故里温州的瓯剧,是浙江传统地方戏剧的一种,距今有将近四百年的历史,已被列入国家级非物质文化遗产名录。瓯剧讲究文戏武唱、武戏文唱,音乐朴素、明快、流畅,表现力很强。

舞台上的“扈三娘”扮相俊美、神形兼备,唱做念打俱佳,而饰演者郑朝文却是个90后女孩。年岁虽然轻,但学艺已近十载,真应了那句:台上十分钟,台下十年功。郑朝文说,对传统文化的热爱和对梦想的追求,让她一路坚持了下来,“我是属于个人感兴趣,对古典艺术比较感兴趣。从报纸上得到招生信息就来学艺。说为什么坚持的话,只能说戏曲有个神奇之处,就是你越学越喜欢,就这样沉迷进去。戏曲有很多可能性,等着你去挖掘,很有意思。”

相比后继乏人的京剧,已由90后演员担纲出任主演的瓯剧显得生机勃勃,如今还在走都市化和精致化的路线,力求更加贴近当下年轻人的生活。不过,国家一级演员、温州市瓯剧艺术研究院院长蔡晓秋表示,瓯剧发展也存在着一些问题,“像很多其它地方剧种一样,瓯剧在主创方面,比如导演、编剧、唱腔作曲、乐队的传承还是比较堪忧的。这也是全国传统戏曲面临的共同困境,学的人越来越少,传承越来越难,因为戏曲人才的传承周期很长,成活率很低,它不可能批量生产,一般一个老师就带一两个徒弟,要带好多年,还不知道他成不成才。所以,现在非遗这个传承是最困难的。”

幸好,国家也注意到了这一点,每年专门拨出经费用于老艺人传授经验、开设导演和编剧培训班等,局面正在得到改观。

同为国家级非遗项目的瓯塑、瓯绣、彩石镶嵌等由于没有瓯剧那样深厚的群众基础,面临着非常严重的人才断档危机。一位毕生都在从事彩石镶嵌工作的师傅说,如今的年轻人很难静下心来细细雕琢打磨,从事他们这一行的只剩下寥寥十余个了,“做我们这行的在温州市还有十几个人,以前起码有一百多人。好多人为了做生意挣钱都出国了。”

实际上,非遗传承难的问题在全国均是普遍现象。正因如此,自2008年开始,中央财政开始对国家级非遗传承人开展传习活动予以补助,而省、市也都有相应的补贴。温州市还在多地开设“非遗学堂”和组织“非遗进校园”活动,让孩子们和年轻人了解非遗文化、学习非遗技艺,同时努力实现非遗文化与市场对接,提升非遗文化的经济价值。

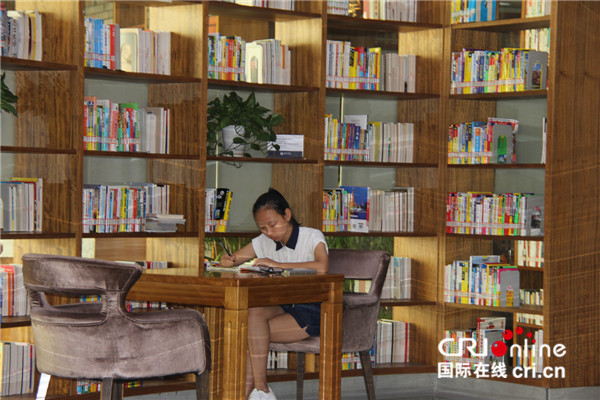

在城市书房中学习的学生

在保护与传承非遗文化的同时,温州在公共文化建设方面屡有创新与突破,其中最亮眼的莫过于城市书房项目。城市书房正在成为温州的文化符号,乃至文化地标。

女顾客:“使用起来很方便,就过来借书。”

小朋友:“现在是小升初的暑假,我认为看书比较重要,所以我一般一周来2-3次。我觉得很方便,离我家比较近,里面书也多,环境挺好又安静,有学习的气氛。”

不同于图书馆,起名“书房”能带来家庭的温馨感,当很多人还没有条件配置自己的书房时,城市书房就为他们提供了一个公共阅读场所,成了他们的“精神粮仓”。如今,温州已有27家24小时营业的城市书房,接待读者200多万人次,借出图书160万余册。这一新生事物诞生不过三年,就实实在在营造出了温州人的阅读氛围。亚马逊中国“2016年中图书排行榜”显示,在全国所有城市中,温州位居“最爱阅读城市”第3位。

温州市图书馆馆长胡海荣介绍了城市书房的运营模式:“27家城市书房里有23家的场地是社会各界无偿提供的,签了5年的合作协议,不但提供场地,还要负责电费和物业费。图书馆现在负责的就是书房的选址,设备维护,图书配送和志愿者管理。借还书系统用的是无线射频技术,(记者:借还书都是特别方便),读者可以自主完成,所以城市书房里面就不需要有工作人员。”

他表示,城市书房的社会参与度越来越广,从企业免费提供场地到装修公益设计的引入,越来越多的人参与到城市书房的建设中。

如果说城市书房是温州的文化地标,那么温州女声合唱团就是温州的一张文化金名片。

温州市女声合唱团正在排练

这个成立于2014年的合唱团不仅是我国获得合唱大满贯奖项的团队之一,还多次亮相国际合唱舞台,并于去年斩获俄罗斯索契国际合唱节无伴奏民谣组冠军,可以说是在国内外都唱响了温州声音。更让人惊奇的是,团员中没有专业人员,除了中小学音乐教师、就是企事业单位的工作人员,硬是靠着平日里训练的一丝不苟和赛场的经验积累,从一个业余团队迅速成长为具有一流专业水准的非职业合唱团。

从成立至今,合唱团成员每周四晚上雷打不动进行排练,遇上比赛、演出则周末半封闭式训练。在谈及为何能十三年如一日地坚持时,参加合唱十多年的骨干团员郑洁丹表示:“在一起的时候就是一个凝聚力,唱的时候学的是专业,但在一起联络的是感情。于团长赋予我们的是温暖,邹指挥带给我们的是情怀。我们在唱的不是合唱,而是一种情怀,所以才会让我们那么义无反顾。只要合唱团不弃,我们肯定不离,一直会这么坚持地走下来。”

团员洁丹接受采访

洁丹说,合唱团的成功把坚持和专业的精神辐射到了温州的各行各业,形成了温州独有的“合唱现象”,也是用自己的力量为温州的文化品牌尽了一份力。